您现在所在的位置:首页 >老区人物

闽南井冈山开拓者:蔡协民

日期:2022/4/8 来源:漳州漳浦县老促会 点击数:

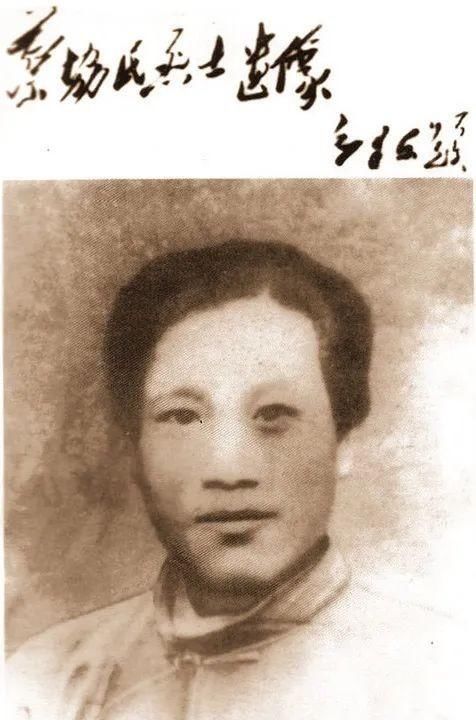

闽南井冈山开拓者:蔡协民

严利人

闽南井冈山系指闽南第一块主要以漳浦县车本、山城、龙岭及大坪等村为中心的靖和浦革命根据地,是闽南革命斗争从单纯开展游击斗争向土地革命转变的里程碑。闽南井冈山的称呼可以追溯到1932年,最早把车本这一带冠以闽南井冈山美誉的人,则是老井冈山人蔡协民。他是闽南小苏区小红军早期的开拓者。

参与谋划小苏区

红旗漫卷,烽火遍地。1932年4月,闽南迎来生机勃发的春天。正在安溪、永春等地领导农民斗争的蔡协民,受到上级紧急调令,立即加入迎接红军入漳的行列。“毛委员、毛主席要来了!太好啦!”蔡协民既是毛泽东的学生,又是亲密好友。当蔡协民获悉毛泽东以中华苏维埃共和国临时中央政府主席和中革军委委员身份,率东路军入闽,攻城夺隘,势如破竹的消息时,兴奋得手舞足蹈。

4月13日,厦门中心市委发出《红军克复龙岩与我们紧急动员的决议》,两天后,蔡协民即风尘仆仆地赶赴漳州南乡,与老井冈人邓子恢及闽南游击队领导人李金发等人会合。邓子恢介绍在漳浦点燃小山城烽火的经历,称赞在这一带开辟革命根据地大有可为,蔡协民听了很感兴趣,并详细询问。接着他召开动员会议,指着市委决议中的“红军有必要来进攻漳州,而张贞经过龙岩大损失,再难抵御……”这段文字,蔡协民激动地说:“革命形势风起云涌,催枯拉朽。我们党组织和工农游击队要紧急行动起来,深入发动群众,骚扰敌人后方,缴获敌人武装,牵制敌人,作好内应,策应红军战斗。同时,各地宣传动员群众,组织慰劳队、看护队、宣传队,迎接红军入漳!”邓子恢、李金发等热烈响应。于是,分工协作,漳南、漳浦一带军民很快发动起来了,纷纷张贴标语、散发传单、破坏公路、砍断电线,袭击小股敌军,使得敌人惶惶不可终日。

4月20日,中央红军东路军一举攻克漳州。城内硝烟未散,蔡协民就与邓子恢化装进了城。在芝山小洋楼里,毛泽东与这两位老战友久别重逢,相谈甚欢。毛泽东介绍说,这次红军攻打漳州,主要是击敌弱处求得战争主动权,缴获敌人装备,筹集军费解决给养,不作久留。邓子恢呈上在漳浦写的《巡视小山城工作报告》,毛泽东看得很认真。蔡协民汇报了所见所闻,认为这一带很适宜建立革命根据地。毛泽东边听边看边思考,频频点头。他强调指出,当前革命重心仍然在农村。闽南党组织必须抓紧时机,发动群众,巩固和发展以小山城、龙岭为中心的农村革命根据地。并运用武装斗争、土地革命、革命根据地建设三者结合的“工农武装割据”思想,创造小红军,建立小苏区。蔡协民、邓子恢豁然开朗,非常赞同创造小红军,建立小苏区的战略构想。

第二天,要赶回漳浦研究部署的邓子恢刚离开红楼,厦门中心市委秘书长曾志就匆匆来到了。毛泽东热情地与曾志握手,带她到另一个房间,指着伏案疾书的蔡协民,笑着说:“你看这是谁?”蔡协民猛地抬头,与曾志同时发出“啊!”的惊呼声。夫妻相逢,喜出望外,毛泽东让出目己的大房间让他们夫妇团聚。

4月22日,毛泽东电告周恩来:“现决以龙溪圩为中心,向南、平、云、浦、龙五县扩大游击战争,创造小红军,建立小苏区。”蔡协民、曾志原先决定随军回中央苏区,后来上级研究,为了在闽南创建小红军小苏区,便决定两人留下来做领导工作。两三天后,他们即将启程往漳浦县小山城时,毛泽东特地交待杀一只鸡,开了罐头,设宴为他们饯行。毛泽东深情地说:“你们去开辟新区,我想办法抽调些骨干协助,再送些枪枝弹药作‘嫁妆’。”三人开心地笑了。

创建指挥小红军

4月24日,红三军进驻漳浦,蔡协民、曾志随行。据中共中央文献研究室编写《毛泽东年谱》记载:毛泽东“4月下旬,会见蔡协民、曾志等,指导成立新的漳州中心县委,蔡协民任书记,曾志任秘书长”。

曾在井冈山任红四军第三纵队党代表、福建省委秘书长的蔡协民,此时作为漳州中心县委书记,在抓党的建设同时,重点扩建闽南游击队,一个月来,队伍由一百多人迅速扩大到六七百人。中央红军拨给游击队200多支枪,并派尹林平等40多名军政干部,充实加强领导力量。5月中旬,游击队第一、二大队200多人在漳浦合编,邻近各县游击队第三、四、五大队陆续向漳浦集中,并在漳浦县城郊新厝顶集中进行整编,宣布正式成立中国工农红军闽南独立第三团(简称红三团),红三团共800多人,编为5个连。团长冯翼飞、政委王占春、副团长尹林平、政治部主任谢少萍;由中心县委书记蔡协民兼任总指挥。红三团成立后,撤出县城开往小山城,进行集中训练,并帮助农民分土地与肃清小股团匪。蔡协民为部队制定了许多纪律,他说:“我们继承井冈山传统,按照毛委员说的,支部建在连上,党指挥枪。团里成立总支,连成立支部,坚持党的领导!”

蔡协民把在井冈山和闽西苏区工作中所积累的经验运用到创建闽南苏区根据地之中。他深入地进行政治宣传,发动和鼓励群众自动起来实行土地革命,建立苏维埃政权,改变了过去单靠游击队打土豪,群众本身不敢斗争的局面。在此基础上,蔡协民等还将这块地区按中心区和非中心区划分成7个区,每个区设立一个工作委员会,并按地方主次不同配备干部,领导广大群众全面开展靖和浦根据地的建设。并按照中央苏区分田的做法,制定出分田的政纲与办法,发动群众打土豪、分浮财,烧田契借约,宣布废租债,开展轰轰烈烈的土地革命运动。在蔡协民领导下,闽南红军和苏区得以迅速壮大发展,形成了以小山城为中心方圆百余里的靖和浦革命根据地。

慷慨高歌志昂扬

中央红军撤离漳州后,逃窜到外地的张贞残部及反动地主武装卷土重来,进行反攻倒算。在敌我悬殊的严竣形势下,蔡协民指挥刚组建的红三团沉着应战,与敌人进行拼死搏击,取得一些胜利,但也付出沉重代价。

1932年6月,红三团退守车本。石榴车本是漳浦海拔最高的村,座落于石屏山脉的烘炉山(815米)洼地,海拔780米。这里自古交通闭塞,易守难攻,面对敌人的三面包围,蔡协民慷慨激昂,对革命抱着必胜的信心。一天,蔡协民、曾志站在车本连绵起伏的山冈上,放眼四望,眼前旌旗招展,远处鼓角相闻,仿佛看到井冈山的革命景象。革命家兼诗人的蔡协民不由得诗潮澎湃,吟诵起毛泽东的诗句:“敌军围困万千重,我自岿然不动!”他深情地说:“这里就是闽南井冈山!”从此,闽南井冈山的称谓不胫而走,众口相传,并为后来的战斗历程一再证实强化,因而成为福建独有的革命殊荣。

当蔡协民站在群山列峙的车本峰上时,诗绪飞扬,激情奔涌,他想起江西井冈山,想起他的老师毛泽东。1927年6月下旬,毛泽东在武昌中央农讲所讲课,强调要拿起武器,武装保卫革命。同为湖南人、小毛泽东9岁的蔡协民听讲后深受鼓舞,当场写了一首诗《风雨武昌谒毛润之》:“窗前风雨骤,云密压天低。鄂北狂飙起,洞庭野火稀。策杖唯图国,横戈哪顾妻。风华邀热血,识君恨晚唏。”毛泽东称赞这首诗写得有气魄。又是“风雨骤”的时刻,蔡协民“风华邀热血”,不畏“狂飙起”,一心图国为民!

血战失利教训深

是坚持毛泽东同志的“你打你的我打我的”游击战术,还是执行“御敌于国门之外”左倾路线?车本血战失利,给了蔡协民深刻的教训。

闽南小苏区小红军的蓬勃发展,引起反动派的恐慌和疯狂反扑。此时,省委领导到来漳州,传达中央指示精神,要保卫苏区的每一寸土地,主动出击,打退敌人的进攻。由于红三团领导思想上受到“不失苏区一寸土”的影响,面对四周敌人进攻的紧张形势,未能执行不打硬仗,拣弱的敌人打,着重打击民团,牢牢掌握战争主动权的原则。1932年6月23日,国民党张贞部3个团与靖和浦三县民团共4000余人,从五寨、南胜、漳浦、南靖出发,对小山城根据地实行四路“分进合击”。红三团领导错误估计敌人兵力,决定利用车本有利地形,与敌人决一死战,分兵五路狙击敌人,四面构筑防御工事,并设置三道防线。在敌人进攻时,经过五六小时的“死守硬拼”,通往漳浦内过溪那一路失守,敌人从欧寮攻进车本,这一防线被突破,其他也被敌人逐个攻破,红三团队伍被打散。在这场战斗中,团长冯翼飞在蛇仔轮岭壮烈牺牲,鲜血浇灌了蛇仔轮岭的苍松劲草。在强敌冲击下,蔡协民只得仓促指挥部队分散突围。蔡协民、曾志带团部和二连、三连所剩部队撤向尪仔石山,一连政委何浚带余部撤往龙岭,尹林平与四连连长余天助、连政委何鸣等带四连余部撤往南乡,陈开昌带五连余部也撤到南北乡一带。

10月,蔡协民在漳浦龙岭召开中心县委扩大会,总结车本战斗失利经验教训,及时纠正错误。他说,这次失利是盲目执行“不失苏区一寸土”错误主张的结果,应当回到毛泽东“敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追”的十六字游击战原则上来。接着,蔡协民指挥开展游击战争,打了几个胜仗,士气恢复,小苏区小红军得以巩固发展。

正当小苏区小红军开始走上正轨之时,厦门中心市委决定调整红三团领导班子,召蔡协民、曾志到厦门汇报检查。此后,蔡协民被撤职,并内定为“社民党”,受到误解、寃屈,但他仍忠心耿耿为党工作。1934年4月6日,蔡协民正要去中央苏区,由于叛徒的出卖,在厦门不幸被捕。1934年5月,被杀害于漳州公园南门,一腔热血洒在闽南大地。

(作者为主任记者、特聘教授,《漳浦县革命老区发展史》执行主编)