您现在所在的位置:首页 >老区文苑

刘中藻泂山九潭初探

日期:2020/7/28 来源:宁德福安市老促会、老区办 点击数:

刘中藻泂山九潭初探

为了更好地保护与开发明末刘中藻泂山九潭古迹,6月14日,受福安康厝乡彭洋村两委以及福安民间几位文化学者的邀请,笔者跟随宁德地方历史文化爱好微信群同仁,一行十六人,冒着炎炎夏日,对泂山九潭遗址进行了实地探访。

彭洋位于康厝乡东南部,海拔561米,这里群山环抱,阡陌交织,与山下平原地带的地形地貌迥然不同,置身其中,凉风习习,暑气顿消。明末福州大诗人徐兴公在他的《泂山记》中曾描述了这一带风貌:“由穆洋迄东,登岭十里许,至最高处,复有腴田数顷,坦夷若平地,不知在万仞之巅。”此山此水,一草一木,不知经历了多少人事沧桑,数百年前的那个场景仿佛还历历在目,令人感慨万千。此时笔者不由陷入沉思,当年这位年过五旬的闽中文坛领袖,何以长途跋涉,来此穷山僻壤,为刘中藻的九潭留下洋洋洒洒数百言的诗文呢?刘中藻一手经营的泂山九潭当年又是怎样一番盛况呢?带着这些疑问,返程之后,笔者查阅了一些历史资料,才惊奇地发现徐兴公游山是在泰昌元年(1620年)十月,距今整整四百年,而我们这次的探寻,与他当年的游历,居然走的是同一条路线。另外,刘中藻正式开发九潭是在天启元年(1621年),到明年就整整四百年了。

泂山九潭的开发过程及石莲山房考

泂山九潭,又称泂山九漈、泂山九涧,位于康厝乡政府东面眠犬山的深山峡谷之中,其水发源于彭洋村南五峰山,顺山势由东北向西南倾斜,最后注入穆阳溪,整体范围涵盖彭洋、东山两个行政村,光绪《福安县志》卷三十一将刘中藻的“读书处”分为泂山九潭与东山雪洞两处,实际上是错误的,泂山九潭包括了东山的方丈(八潭)、九龙(九潭)二潭,东山属于九潭范围,两者构成了一个有机的整体。

九潭之所以取名为九,以九为数之极,借以形容其多,实际上大大小小不止九处。而九潭之名,根据《泂山九潭志》及福安地方学者的考证,确定如下:一潭问津(又名初潭),二潭印月,三潭面壁,四潭洗耳,五潭止止(又名钓台),六潭隐壑,七潭藏泽,八潭方丈,九潭九龙。“问津”出自陶渊明《桃花源记》,“洗耳”出自汉蔡邕《琴操·河间杂歌·箕山操》,取许由洗耳之典。“隐壑”取自《易经》“龙潜大壑”之卦象,“藏泽”取自咸卦“山上藏泽”之卦象, 从起名可以看出刘中藻为九潭的设计费尽了心机。

关于九潭的自然人文景观,包括现存的摩崖石刻,福安文史界已有多篇文章对此进行了全面而细致的考证,本文不再赘述,仅通过对《泂山九潭志》(以下简称《九潭志》)卷一的三山徐兴公、晋江黄缨、宁德陈希舜三篇游记,以及卷四刘中藻、山木和尚两封书信反复研读,获取了一些新的线索,或许对以后的开发保护具有参考借鉴作用。

泰昌元年(1620年),考中秀才后不久的刘中藻,娶穆阳缪氏大姓女子为妻,为了进一步深造,十五岁的他来到了彭洋村的五峰庵,潜心读书。同年冬,徐兴公应友人陈鸣鹤之邀,到福安参加修志。当时地方名士圈对刘中藻的评价很高,徐兴公得知后,遂偕知县张蔚然、诸生郭三辰、缪仲藇同往彭洋,在五峰寺见到了刘中藻。这位相貌奇异、谈吐不凡的年轻人,引起了徐兴公的极大兴趣,而他此时的心情也丝毫不亚于当年韩愈遇到了李贺,二人结为忘年之交。徐兴公还兴致勃勃地留下了一篇游记,以纪此行。从游记中可以得知,“此潭向未开辟,友人刘荐叔读书(五峰)寺中,辟之自荐叔始。”这个时候,刘中藻还借住五峰庵,只有问津、印月、面壁三潭,因为地势相对平坦,可以涉足游览,但此时还未正式取名。到了天启元年(1621年),或许受了徐兴公的怂恿,刘中藻彻底清理三潭,并为之命名,这从面壁潭上现存一方摩崖石刻可以得到印证:“天启元年,苏江刘中藻读书五峰,搜剔水石峦嶂之奇,由龙门以抵钓台,潭凡三,为问津,为洗耳,为面壁。”

黄缨,字冕仲,晋江人,生平无考,天启六年(1626年)九月,他在九潭逗留了将近一个月时间。次年五月,又应刘中藻邀请,再度来游,并留下《九潭志》中的第二篇游记。经过五年的经营,九潭已初具规模,刘中藻给这片区域取了一个非常优雅的名字“泂山”,并建造了生生庵,延请山木和尚入山居住。九潭两山峡谷之间,漏月峡、玉笋林、玉淙洞、天乐台、试剑石、普陀岩(石)、云屏、醉仙岩这些新景点被一一命名。黄缨在游记中不无感慨地说:“叔子读书五峰寺,鉴赏搜剔,乃成胜概,迄今已七年间矣。”这也佐证了九潭开辟确实是起于天启元年。

崇祯元年(1628年)五月,宁德名士陈希舜(字伯禹)游览泂山九潭,留下了第三篇游记。与黄缨之行时隔两年,九潭又多出了金粟石、松关、藻玉岩、滴珠岩、玉筯漈、蛟潭、天门、龙门这些胜景,问津桥、海楼、就晖亭、寅庚楼等建筑点缀其间,为了避免荒芜,刘中藻还定期雇佣村里壮年劳力进行清理,九潭俨然成为了一方宁静之区,更是修身养性的好去处。顺带需要说明的是,方丈、九龙所在的东山景区,它的开发不会太晚,要知道崇祯十七年(1644年)夏秋之际,刘中藻由京师仓皇南逃,次年就奉诏到福州辅佐唐王,家居时间短促,正值国破家亡,疲于奔命,根本无暇顾及家园。再加上这一时期的他,“携剑归来,环堵萧然”,有时候连口粮都需要朋友接济①。崇祯十七年九月,刘中藻准备奔赴广东,还伸手向族亲筹措路费②,因此雪洞的开发根本不可能是在这一时期。笔者认为雪洞开发当在刘中藻中举以后至明亡这十二年间(1633~1644年),这从清代福安进士吴瑞焉《大学士赐谥节愍刘公墓志铭》记载可以看出:“(刘中藻)授行人,奉册封代藩,其初绩也。假归乡井,于彭洋辟九潭,筑石莲山房。”崇祯十三年(1640年),刘中藻得中进士,随后奉命册封代藩王,并告假返里,这时期“筑石莲山房”,作为急流勇退之后的消闲去处,当在情理之中。

关于石莲山房,在刘中藻的存世诗文中,除了一首《石莲山房迟儿思沛三日不至》,再无更多文字,关于它的真实面貌,至今依然模糊。根据今人的说法,大都认为东山雪洞就是石莲山房,如郑素明《郑三俊与福建》:“归乡后的刘中藻为纪念郑三俊的师恩,效仿老师‘龙池奋迹’的做法,在其家乡凿石筑一山房,名曰‘石莲山房’,石洞大约五六平方米,在石洞的一侧,刻有‘刘子读易处’几个字。”

但也有人认为石莲山房在上三潭附近,如蓝兴发《东山雪洞游》③。其实这是一个常识性问题,不要说面积五六平方米的洞穴无法住人,就是可供居住的大型洞穴,若非出于避难、修炼等特殊原因,谁肯长年生活在阴暗湿冷的洞穴之中。“山房”是古代文人居室的常用名,如明代胡应麟“二酉山房”,清代林则徐“云左山房”、福鼎王遐春“麟后山房”,都是可供居住的房屋而已。至于石莲山房的具体位置,光绪版《福安县志》卷三十一《古迹上》列于“泂山九潭”条,而不是在“东山雪洞”,书中记载:“泂山九潭,在彭洋。《学志》:‘明刘荐叔读书处。尝筑石莲山房,径曲景幽。有联云‘贫无四壁书千卷,富有九潭水一湾。’”很明显看得出来,石莲山房就是一座土木建筑物。彭洋九潭附近地势逼仄,最平坦的一块地域是在初潭与印月潭之间的玉淙洞附近,刘中藻有可能会将山房建于此处,清代福安恩贡冯向荣《游泂山九潭吊刘行人》有句:“澄潭印月满弓弦,曾照山房长石莲。”完全可以作为例证。另外这片山地属于五峰区域,古人有称五峰为“五莲花”“五芙蓉”者,故取名“石莲”名副其实。

|

||

|

|

泂山九潭志佚诗补辑

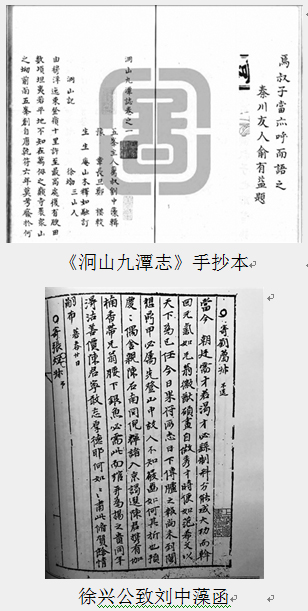

现存手抄本《泂山九潭志》共为四卷,由刘中藻(自署五峰主人)辑,豫章郑祺(字长旦)校,山木和尚修订,书目见于《明史》卷九十七“艺文志·史类”,《续修四库全书》“史部”七百二十四册,《千顷堂书目》卷八“地理类下”。1952年,著名散文家黄裳在上海购得清代鄞县卢氏抱经楼四卷抄本,即为现行通行本,也是海内仅存孤本。

在光绪《福安县志》“泂山九潭”条收录有福安知县巫三祝、福州举人曾异撰二人诗作,根据同书卷十六《职官》,巫三祝于崇祯四年(1631年)到任,查阅曾异撰《纺授堂集》卷之三,这首七古作于崇祯七年(1634年)秋冬之际。巫、曾之作,《九潭志》未见收录,由此笔者推断《九潭志》所收作品,当以泰昌元年(1620年)徐兴公等人为最早,而最晚者不超过崇祯四年(1633年),这时期刘中藻在南雍(南京国子监)读书,其间还到过老师郑三俊的老家建德(今安徽东至县),游览了梅山寺。其中第一卷收录三篇游记,时间分别在泰昌元年、天启七年、崇祯元年。第二卷创作时间当在崇祯二年至四年(1631~1633年),这时期刘中藻读书南雍,与时任南京户部尚书的郑三俊来往亲密,郑三俊在万历四十一年(1613年)三月至泰昌元年(1620年)九月,担任过福建提学副使,④而刘中藻在这期间取得秀才资格,所以尊为老师。在老师家中,刘中藻有机会结识了一些朝廷要员、文人墨客,向他们展示《泂山图》,并得到了一些人的赠诗。这些人中有郑三俊的堂兄礼部主事郑三谟,郑三俊同乡,又是儿女亲家的南京礼部侍郎孔贞运;通政司通政使岳骏声既是老师好友,又因为他的兄长岳和声曾接替郑三俊担任福建提学,也是刘中藻的老师。原户部侍郎董应举与郑三俊私交甚契,同时又与刘中藻为福建同乡,此外还有宗室益藩王朱翊嘤之子朱常淛。第三卷作者多为福安当地官员以及友人,还包括福州府、福宁州城、宁德的一些诗友,其中的福安陈大统、陈光麟、郭鸿照、缪仲寀、宁德陈希舜,在明末徐兴公三友墓征诗集子中都能找到名字,⑤这一卷诗征集的时间也比较早。第四卷多数作品创作于天启元年(1621年)至天启七年(1627年),这时期刘中藻曾三次到省城应试,各县生员云集福州,为征集创造了良好的机会。这些人中有周之夔,三年后得中举人,福清卓震、侯官郑伯龙(一作古田人)后来跟刘中藻一样充为贡生,商梅、陈衎则屡试不第,终身困于诸生。

近几年来,笔者在读书过程中留意闽东地方文献的搜集,新发现的九潭佚诗多达四首,这些发现不仅对《九潭志》起到补充作用,而且对研究刘中藻生平活动,提升九潭知名度,具有极其重大的意义。

与徐兴公同称“闽中七子”的侯官人曹学佺在《石仓诗稿》卷三十三有五律《送刘荐叔自梅溪之九潭》,全诗如下:

一掬梅溪水,何如在九潭。

世情不堪语,波影与长参。

可叹彼江北,居然吾道南。

苏湖教授业,今岂属空谈。

这首诗作于崇祯十年(1637年)七八月间,“梅溪”为福州府属闽清县之别称,刘中藻于崇祯六年(1633年)中举,初授闽清县学教谕。根据诗意猜测,刘中藻很可能不是任满告归,而是因为不得志而愤然辞官。为此,笔者查阅了道光《福建通志》以及乾隆《福州府志》、民国《闽清县志》,想从中得到一些线索,可惜在“职官”卷中没有找到刘中藻的名字。

刘中藻与福州的文人频繁来往,也曾经参加过他们的诗社,就在返回九潭的前几天,恰巧碰上七夕,刘中藻还参加了福州指挥使雍伯舆举办的“北楼诗会”。⑥

在此之前的崇祯七年(1634年),刘中藻赴京应会试不第,匆匆旋里,曹学佺的同乡邵捷春因此也为之赋诗送行。这首题目《还山吟送刘荐叔归九潭读书》的七古见于《剑津集》诗卷之三,全诗如下:

前年逢子金陵城,长把泂山托胜情。

今年见子闽都里,云欲旋归砺吾齿。

春官上册虽未收,畿闱鹗荐已先秋。

携得芸编从宛委,还将严扃探妙义。

揣摩日衍数千言,周情孔思游其藩。

石画悉关经世业,炙毂肯学齐之髡。

劝君一丘漫自擅,圣朝不纵幽人便。

明年偕计上金门,天子临轩慰相见。

猿鹤何须恋故亲,安知一别几经春。

不如让与青门叟,长领烟霞独结邻。

在《剑津集》诗卷之六,还有一首《闰中秋十七夜,沈郎倩、刘荐叔、陈道掌、陈昌基集濯缨居迟林懋礼不至》,与前一首诗相同,都作于崇祯七年。

诗的作者邵捷春,字肇复,号冶园。据《明史》本传,万历四十七年(1619年)进士,累授吏部稽勋司郎中。崇祯二年(1629年),出为四川右参政,迁浙江按察使,大计坐贬,闲居数年。崇祯十年(1637年)七月,复起为四川按察司副使。

从以上诗作来看,为了备考进士,刘中藻于崇祯七年、崇祯十年两度归隐,继续深造。至此我们可以得出一个结论,东山雪洞的开发,以及石莲山房的落成,不是在刘中藻得中进士之后,而是在崇祯七年至十三年之间,也只有在山中读书,才会有更宽裕的时间,才更能放下心来去做些雅事。

《九潭志》中保存的诗文多达六十余首(篇),这些诗人大多只是以《泂山图》为素材,进而发挥自己的想象力进行创作,至于有真正涉足九潭者并不多,所知者仅有徐兴公、郑三谟,以及时任福安知县的张蔚然、巫三祝,此外还有福宁本州的一些读书人,近日,笔者在阅读明清私家文集时,有了新发现,清初担任秘书院大学士、吏部尚书的陈名夏曾经身临九潭,并留有诗作。

崇祯十七年(1644年)三月二十九日,李自成农民军攻陷北京,崇祯帝在煤山自缢殉国。留都南京的文武诸臣皆以国家不可一日无君,遂于同年四月议立福王朱由崧为新君,年号弘光。六月,因为北京诸臣纷纷南下欲求自用,其间不乏曾经投降大顺军者,在辅臣马士英提议下,兴起了所谓“顺案”大搜查。大臣光时亨、龚鼎孳、陈名夏、项煜、周钟等人“素号正人君子,皆稽首贼庭”,⑦尽行抓捕。陈名夏为了逃避抓捕,被迫流亡安徽、浙江,后来在武官袁雅儒的相伴下,于同年深秋到达福宁州,这时候他有幸遇到了同时受“顺案”牵连,避难于太姥山的方以智。

陈名夏于崇祯十六年(1643年)高中探花,比刘中藻得中进士晚了三年(一科),二人同朝为官,彼此熟知。根据陈名夏《石云居诗集》来看,陈名夏在浙江经海路入闽,应该是得到了刘中藻逃归福建的消息,因此第一站先到了九潭。而后由刘中藻口中得知方以智在太姥山避难,喜出望外,当即动身前往寻访,途中还经过了福宁州城。方以智与陈名夏既是挚友,又属儿女亲家,且同属复社成员,当即赠以盘川,并帮助陈名夏从水路逃到江西,经湖北、河南,从睢州渡过黄河,投降了清廷。

七古《福宁州九潭》,见于《石云居诗集》卷之七,全诗如下:

福宁九潭瀑布垂,仙人邀我青玉陂。

武陵谷口舟子谁,枫树萧萧村东篱。

又闻太姥天外立,柱杖如龙行勿迟。

诗题不写“福安县九潭”,而是“福宁州九潭”,或许与陈名夏初次入闽,且是避难,不熟悉地名有关,也可能是有意隐讳,但是诗中“九潭瀑布”“武陵谷口”,以及(彭洋)村东的“枫树萧萧”,都可以看出描写的是泂山景致。“仙人”当暗指刘中藻,“又闻太姥天外立,柱杖如龙行勿迟”,从刘中藻口中,陈名夏得知了方以智在太姥山的消息,那种迫切前往的心情跃然纸上。

刘中藻与方以智很早就有交往,这可以追溯到方以智的父亲方孔炤在福宁担任知州期间。方孔炤于万历四十八年(1620年)至天启二年(1622年)在任,方以智跟随父亲来到了福宁州。对聪慧过人的刘中藻,方孔炤甚为赏识,“始至,建学宫,开玉带池,识州人刘中藻于诸生中。”⑧而且刘中藻的老师郑三俊,与方孔炤同乡,且交谊颇深,“时郑玄岳先生三俊督学,道契切切”。 ⑨崇祯十三年,方以智又与刘中藻同科得中进士,在方以智的诗集中有《赠闽中刘荐叔》《送别刘荐叔》,另外在他的著作《物理小识》中也多处提到了刘中藻。

笔者从网络上看到了一篇署名殊颖所写的纪念方以智诞辰408周年的文章,里面提到了方以智有《题刘荐叔泂山九潭图有序》,但只提到其中的四句:

忆昔少年下长溪,扬舲直渡飞鸾西。

曾过武夷及乌石,复闻太姥与支提。

全诗应该是一首七言古风,据文中所说引自《博依集》卷八,但笔者查阅了国家图书馆所藏崇祯刻本《博依集》(残本),在卷八并没有发现这首诗,笔者又查阅了方以智的其他诗集如《方子流寓草》《浮山诗集》,均无收获。方以智传世著作二十余种,这首作品究竟见于何处,尚有待查找,但其真实性应该是不容置疑了。此外,笔者认为刘中藻向陈名夏透露了方以智的消息,方以智又曾为九潭题诗,所以方以智在前往太姥山之前,很有可能来过泂山。

泂山九潭的历史地位

历代文人之中,明代文人是一个较为特殊的群体。而在中国园林兴建史上,明末又是一个造园极度狂热的时期,二者之间的碰撞,让高雅成为风气,同时对后世的文学、建筑、雕刻、绘画等方面都产生了重大的影响。

需要指出的是,对大部分士大夫阶层来说,选择天然山水建造园林,毕竟财力不及,只能在城内因地制宜,修建大大小小、规制不一的人工山水园林,这种方式有其局限性,因此时人何良俊在《何翰林集》中提出批评:“大略三吴城中,园苑棋置,侵市肆民居大半。然不过近聚土壤,远延木石,聊以矜眩于一时耳。”要知道这是针对列入世界文化遗产名录的“苏州园林”做出的评价,可见古人更推崇的是返璞归真,融入大自然。但是天然山水园林受着多方面条件的约束,在古代,数量就远远少于人工山水园林,再加上自然灾害和人为因素的破坏,现存者屈指可数。刘中藻的好友祁彪佳曾是一代造园大师,他所建造的绍兴柯岩寓园就是一座很出名的天然山水园林,可惜景观久已湮没,柯岩一带也易为农田,仅存大佛和云骨两块石峰。寓园旧址,也成为了鉴湖大酒店一角,旧貌已不复存在。

福建多山,素有“八山一水一分田”的说法,所以这里的园林建造也形成了浓郁的地方特色。自唐代以来,八闽大地凭借天然山水营造私家园林的例子比比皆是,在福州,“乌石、九仙两山,下多前贤园林第宅,亦人杰地灵所聚。” ⑩再如泉州,“城南沿笋江一带,明清时期兴建许多私家别业。詹仰庇在泉州城南笋江边筑‘笋江水榭’,附近石笋之南有陈山人的‘鸥池馆’、林孕昌的‘在兹山房’,利用水野之便,景色自然。”这些园林构思巧妙,颇具自然之趣,缺点在于格局都比较狭小,能够真正营造一个大山水、大格局者,在福建历史上并不多见,就连明末这个造园高潮时期,能得到当时文人一致认可的也只有福清叶向高的福庐山,连江董应举的百洞山,再者就是刘中藻的泂山九潭。

福庐山,位于福清市龙田镇境内,最早开辟于万历四十年(1612年),经过十多年的经营,渐具规模,形成了大小七十二景。叶向高对自己开辟的这处“洞天”颇为自矜,在山中福庐寺旁修建“石隐山房”,并自称“福庐山人”。

百洞山,即青芝山,位于连江县琯头镇西北秦川溪畔。万历四十五年(1617年),董应举以吏部考功郎中告归,率家人始辟之。“筑室其中,即今青芝寺也。”

相比于福庐、百洞,泂山九潭的开发仅仅晚了数年,但是刘中藻在资历、社会地位和经济条件等方面,都远逊于叶向高、董应举两位同乡大佬,但是同样是大佬的郑三俊却认为九潭山水俱佳,自然条件优越,而福庐、百洞均有不足之处,“相国曾夸福庐胜,司空向道百洞巧。刘子九潭乃晚出,欲夸二山惊绝倒。福庐虽胜无流泉,百洞古木亦稀少。” 董应举明知“刘荐叔辟九潭敌予百洞”,但找不出超越对方的理由,在九潭的赠诗中也只能轻描淡写,一笔带过,“何处名山不可游,九潭百洞况宜秋。”

太姥、霍童为闽东境内两大名山,被尊为神仙居住的洞天福地,刘中藻所开辟的九潭,正好位于二者之间,“于太姥、霍童之间,别号一洞天者也。”“丰情谁似九潭仙,摘向长溪拓洞天”(福清林德钟诗),“开天辟地标灵宝”(郑三俊诗),当时的福宁州下辖两县,霍童属宁德,太姥属州城,九潭属福安,这样就连成一线,使得处处皆有洞天,这也正是刘中藻开辟九潭的初衷。徐兴公称赞刘中藻,“做秀才时便如范希文,以天下为己任”,这与“为人光明忠厚,有德量,好扶植善类”的叶向高、“为人浩然正气,慷慨任事”的董应举如出一辙,他们不能扶社稷于将倾,救国家于危难,只能退隐山林,营造一方乐土,这种人生境界,与“穷则独善其身,达则兼济天下”相比之下,又有了升华。

在闽东,尚有好几处天然山水园林遗址,如宁德明末诗人崔世召秋谷别业(现存摩崖石刻4处),霞浦松港清代举人孙嗣康避暑别业(现存摩崖石刻12处),古田罗峰清代魏氏园林遗址(现存摩崖石刻20处),但它们的现状大都不容乐观,规模也远不及九潭。所以说,泂山九潭是闽东地区现存开发历史最早、规模最大、保存最为完好的天然山水园林遗址。

与九潭齐名的青芝山,早已成为了福建省级风景区,甚至冠以“福建省六大名山之一”的称号,福庐山于文革期间被改为采石场,大部分景点遭到破坏,2009年以来逐渐受到福清龙田镇政府的重视,着手建造福庐山公园,规划总面积130公顷,准备将其打造成以山地岩石为特色的集文化、休闲、娱乐、游览为一体的综合性公园。唯有九潭,依然隐于深闺,少为人知,“昔薛明月读书山中,闻龙吟,竟以神龙中飕去”,九潭这条神龙何日能够飞扬鳞爪,腾渊而出呢?就让我们拭目以待吧!

④见《明神宗显皇帝实录》卷至五百六、《明熹宗哲皇帝实录》卷之二。⑤明《荆山徐氏谱.三友墓诗集词文》钞本,藏福建师范大学图书馆。⑥见曹学佺《石仓诗稿》卷三十三。⑦李清《南渡录》卷一。⑧《大清一统志》卷三百三十四。⑨方以智《合山栾庐占.慕述》。⑩清郭白阳《竹间续话》卷二。曹春平著《闽台私家园林》。清郭柏苍《乌石山志》卷之七。黄云师《刘中藻忠烈传》。徐兴公《寄刘荐叔》,见《红雨楼集·鳌峰文集》册五。俞有益《泂山九潭志叙》。(作者:陈仕玲)

福安市老促会 老区办

2020年7月21日

.jpg)