您现在所在的位置:首页 >老区历史 >老区革命史

闽浙边区翻天覆地大变革

日期:2015/9/15 来源:宁德福鼎市老促会 点击数:

闽浙边区翻天覆地大变革

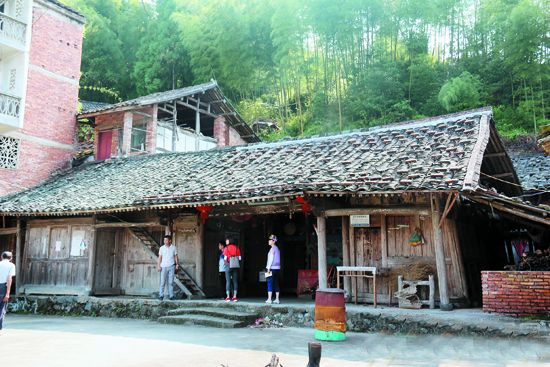

位于贯岭排头村的浙南人民革命委员会遗址

排头村山头的炮台旧址

“这里就是浙南人民革命委员会的遗址。”在贯岭镇排头村内一处三面大庭院内,一位曾经倾听过父辈革命的79岁老人指着旧宅说。

这座旧宅已看不到任何有关浙南人民革命委员会的遗留物件,但它确确实实是那段历史的见证者,成了老一辈心中不可磨灭的记忆,也成了后辈们不可遗忘的追忆。数十年来,这座老宅依然屹立着大地,似乎向来访者诉说那段红色的岁月……

1935年至1936年期间,叶飞、刘英和粟裕先后率红军进入福鼎,建设闽浙边游击根据地,开展游击战争,不断取得胜利,有力地推进根据地的巩固发展和进一步扩大,同时也给根据地党组织提出了更新、更复杂的任务。闽浙边临时省委在这一大好形势下,及时、积极领导人民建立红色政权,开展土地革命运动,把边区根据地建设推向新阶段。

浙南人民革命委员会就是在这样的形势下成立的。1936年6月,闽浙边临时省委在贯岭排头村召开会议,决定在闽浙边区根据地的中心地带,即今苍南、泰顺、福鼎、平阳、文成等县的结合部建立苏维埃政权,开展以分青苗为主要内容的土地革命运动。8月,临时省委在前岐镇李家山村召开省委第十次扩大会议,正式宣布在排头村成立浙南人民革命委员会。随之,下设的瑞平泰、鼎平、福鼎、桐霞、泰顺和平阳等6个县人民革命委员会也相继成立。县以下成立区乡人民革命委员会,一部分村建立村民委员会。

浙南人民革命委员会管辖的地域包括今天苍南县的马站、矾山、赤溪、藻溪、桥墩等大部分和金乡、钱库的一部分地方;泰顺县的彭溪、雅阳、仕阳、泗溪、百丈和文成县珊溪的西南部;平阳县的朝阳山等地;福鼎县的桐城、贯岭、叠石、店下、沙埕、秦屿、白琳、磻溪、前岐、管阳等地。在辖区范围内,浙南人民革命委员会向公民统一制发了《苏维埃公民证》,证上印有“为苏维埃事业坚决地奋斗到底!浙南人民革命委员会”等字样。

浙南人民革命委员会的成立,使闽浙边区发生了翻天覆地的大变革。广大劳苦大众翻身解放,欢欣鼓舞,革命热情高涨,根据地各项工作发展得热火朝天。苏维埃政权的诞生,使根据地内临时省委、人民革命委员会、红军挺进师和地方武装组织形成党、政、军三位一体,出现了前所未有的大好形势。

浙南人民革命委员会建立后,临时省委根据中央苏区土地改革的路线、政策和方法,确定了闽浙边区根据地土地改革路线和政策,实施土地革命,改革封建土地制度。浙南人民革命委员会根据临时省委的精神,积极发动群众,在根据地普遍开展了抗租、抗债、抗税、抗捐的“四抗”运动;建立了党团组织和贫农团、妇女会、儿童团等群众组织和群众武装;开展批斗土豪劣绅和恶霸地主,废除债务,烧毁田契,然后再分配土地。

时值青黄不接,许多群众吃青草、树根皮,挣扎在死亡线上。为此浙南人民革命委员会专门培训了一批干部,在辖区内开展了轰轰烈烈的分青苗斗争,把饥饿的群众从死亡线上解救出来。分青苗斗争让根据地的农民拥有了属于自己的土地,经估算每人平均可获得100斤以上的粮食,从而极大调动了广大群众的积极性。广大贫苦的山乡群众为红军站岗放哨,送信带路,安置伤病员,烧水做饭送到火线。根据地的广大青壮年踊跃参加赤卫队、红军游击队,积极投身武装斗争。儿童团帮助赤卫队站岗放哨,监视坏人的破坏活动。根据地妇女站岗放哨,帮助红军买米买柴,为红军缝洗衣服,做干粮袋等。红军打仗时,她们参加战地服务队抢运伤员,护理伤员……

浙南人民革命委员会从1936年6月建立至1937年初停止活动,历时半年。虽然只有短短的几个月时间,但其实际意义远远超过这个时间和范围。它是在中国革命处于低潮时期,闽浙边临时省委在敌人的心腹地区建立红色政权,并开展土地革命的一次大胆尝试;是农村包围城市、武装夺取政权在浙闽边区的具体实施;是浙闽边区党组织、根据地人民和红军挺进师用鲜血和生命换来的胜利硕果。

采访中,我们随当地干部,爬上山头,来到一处当年保护浙南人民革命委员会的炮台旧址。这里已被黄栀子所覆盖,炮台周边原有10多米深的壕沟也被黄土掩盖,隐约可见轮廓,像一本翘起封面的史书,里面记载着一段轰轰烈烈的岁月……